サンショウウオの鼻

サンショウウオを見た時,突出した黒く大きな眼に驚き,口や鼻には全く気づかない。サンショウウオも脊椎動物だから,当然,目,口,鼻,耳があるはず。

そこで,徳島県内に生息する4種類のサンショウウオの成体と幼生について,形態を写した写真で,改めて各器官の有無をルーペで調べてみた。また,同時に幼生については,エラの形も観察し,種類による特徴を調べてみた。それ等の結果について報告したい。

1) 成体の鼻と口

動物にとって,鼻は極めて大切な器官である。呼吸による酸素の取り入れ口であり二酸化炭素の出口である。また,通過する気体で,においを知る器官でもある。その大事な役目の器官が,必ずあると思い探した結果,4種類とも眼鼻線の下方で小さな穴を確認する事が出来た。外鼻孔は小さい上に,やや前向きに開いており,なかなか気づかない。

口は食物の取り入れ口で,極めて大切な器官である。その口が,丸みのある吻の下にある事もわかった。常は閉じているので見えないが,下顎は眼の後ろまであり,開くとアマガエルが入る位の大きい口である。耳に関係する鼓膜等は見つからない。しかし,カエルに鼓膜があるのだから,内耳があるに違いない。オオダイガハラサンショウウオやハコネサンショウウオには耳腺が頸部側面に発達しているという記事もある。

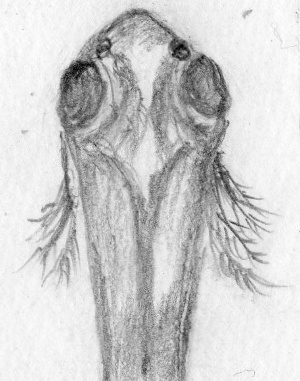

図1 シコクハコネサンショウウオ成体の顔。眼の下方に,前に向いた小さな穴が見える。外鼻孔である。(産卵後で,指の黒い爪が落ちている)。 大きな口もわかる。下顎は目の下まで開く。耳らしきものは外からはわからない。

図2 コガタブチサンショウウオの外鼻孔。眼の下方の口先に前向きの小さい穴が見える。口は大きく,目の後ろまで開く。耳らしきものは外側からは見えない。

図3 イシヅチサンショウウオの頭。小さな鼻孔が眼の下に前方に開いている。また,眼鼻線上に小さな凹みが点々とある。

図4 カスミサンショウウオの外鼻孔。眼の下に前向きの小さい鼻孔が確認できる。口は大きく,目の後ろ側まで開く。耳は見つからない。

県内にいる4種類のサンンショウウオ成体の,外鼻孔を説明図で示してみた(図5)。

1 イシヅチサンショウウオ

2 コガタブチサンショウウオ

3 シコクハコネサンショウウオ

4 カスミサンショウウオ

図5 4種類の成体の外鼻孔(1~4)

2)成体の鼻の役割

4種類の成体は春から夏の間は,渓谷の流の中や,静水中で生活し,秋から冬の間は陸上生活である。陸上生活時は肺呼吸と皮膚呼吸,水中生活時は肺呼吸もするが皮膚が主であろう。肺呼吸の時は,胸の筋力で空気が鼻孔を通るので,ニオイを感じる働もしているだろう。水中生活時は,口と鼻が連携し鼻孔に水を通し,ニオイを感じている違いない。シコクハコネサンショウウオは肺が無く,水中でも陸上でも終生皮膚呼吸であるが,立派な鼻孔を持っている。ニオイの感知器官として役だっているのだろう。

図6 サンショウウオが生息する渓谷周辺の山肌には,倒木が多く,サンショウウオはその下の湿った所で見つかる事がよくある。

山肌には倒木が多く(図6),秋から冬の間は倒木を持ち上げると湿った地面との間でイシヅチサンショウウオやコガタブチサンショウウオを見つける事がある。カスミサンショウウオも倒木の下で冬眠しているのに出合った事がある。

3) 成体の口と耳

サンショウウオ成体の口は大きく,下顎と上顎の関節は眼の後方にあり,口を開けると頭が入る位大きい。カエルのオタマジャクシや,タゴガエル位の動物でも飲み込める大きさである。しかし,普段は閉じており,大きな口も上顎に隠れて見えない。

耳については外側からは何もないが,後頭部に内耳があり,体の位置や運動を知る平衡感覚器と音を感知する聴覚器があると思っている。音に対しての反応や平衡感覚は確かにあると思っている。昔,夕方に砂礫層水溜まり上で,数十匹のコガタブチサンショウウオが互いに「チュウ,チュウ」と音を出しながら,周囲から集まる場面に出合った事がある。サンショウウオが音を出すのも,音に反応するのも不思議に思ったが,サンショウウオは音に反応しいている事を感じた。

4) 幼生の鼻

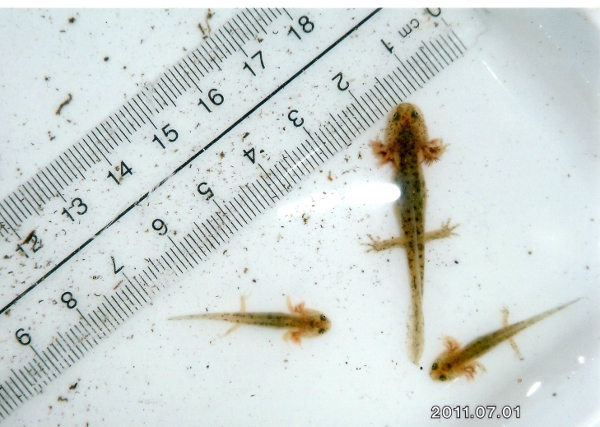

水中生息の幼生には,肺呼吸をしないので鼻はないのではと思ったが,4種類の幼生にも成体と同じ様に,両眼の下に1つの小さな外鼻孔を確認する事が出来た(図7~10)。位置は吻部の先端で鼻穴がやや前方に向いているので見つけにくい。幼生時はエラ呼吸が主であるので,幼生の鼻は,変態後の呼吸器官として既に用意されているのだと思うが幼生時代は臭覚器官として役立っているのではないだろうか。

イシヅチサンショウウオの幼生を飼育時に,普段は中央に沈めてある石の下側に隠れているのに,餌の赤虫をエアーの出口に投入すると,暫くすると,幼生が石の下から出て動き始める。エアーで揺れる赤虫の姿を見てか,赤虫の臭いを感知してか,不思議の思ったものである。幼生にも立派な鼻があるのだから,赤虫のニオイも感じての行動であったのかも知れない。

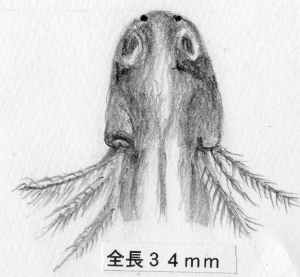

4種類の幼生の鼻について,説明図でも示してみた(図9)。

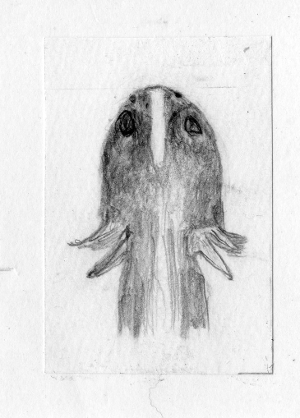

図7 孵化して間のないカスミサンショウウオ。4種類の幼生の鼻について,説明図でも示してみた(図9)。眼の下の黒い点の所に鼻孔がある。

(全長20mm位,エラの長さ2mm)

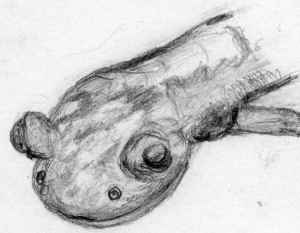

図8 孵化して間のないイシヅチサンショウウオ。眼の下の先端に鼻孔がある。

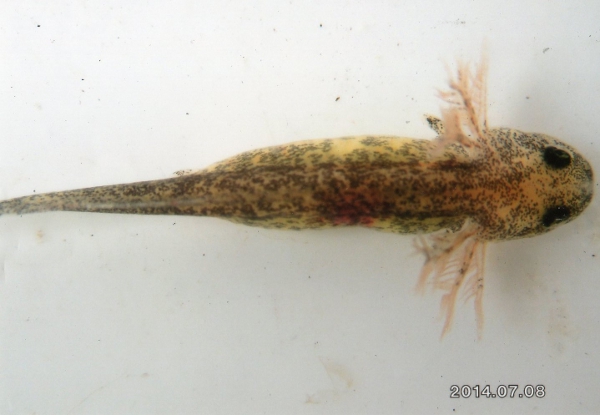

(全長35mm,エラの長さ約7mm。枝状エラは血液でピンク色)

図9 シコクハコネサンショウウオの鼻(孵化して役4ヶ月経つ)。眼の前に少し黒い点があるが,そこに小さな穴が開いている。エラは小さい。

図10 コガタブチサンショウウオの鼻。右側の幼生の白い鼻先に小さな鼻孔が開いいているのがわかる。エラの長さは2mmと小さい。

5) 幼生のエラ等

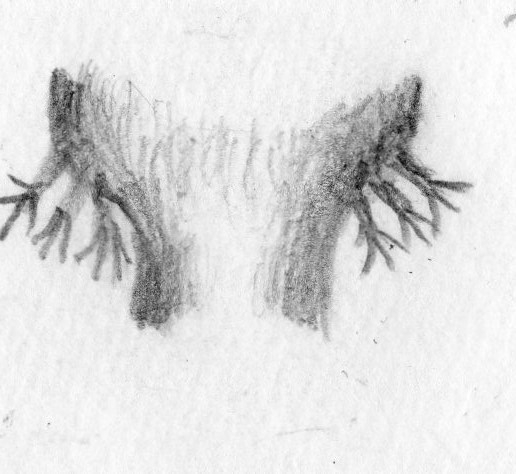

同時に,幼生の呼吸器官であるエラについても観察した。その結果,各幼生とも,エラは両あごから3本の主軸が出ており,主軸から周囲に樹枝状に細い繊毛様の毛が多く出ている。枝状の付き方や主軸の長さは種類によって違っていた。イシヅチサンショウウオ,コガタブチサンショウウオ,カスミサンショウウオの3種類は3本の主軸の周囲に血液でピンク色に染まった細い繊毛様枝が沢山出ているが,シコクハコネサンショウウオのエラは主軸の先端から細い数本の枝が熊手状に広がっている(図12)。エラの長さはイシヅチサンショウウオが一番長く6~7mm。シコクハコネサンショウウオは一番短く1,5m m。また,静水仁生息しているカスミサンショウウオは酸素が少ないためか全長が15mmと小さいのにエラの長さは2mmと長く,全長が30mm位に生長した幼生では,細い繊毛様枝が他の幼生に比べて多く密集している(図13)。

1 イシヅチサンショウウオ。エラ6~7mm。

2 シコクハコネサンショウウオエラ1,5mm。

3 コガタブチサンショウウオ

(全長26mm,エラの長さ2mm)

4 カスミサンショウウオ

(全長約20mm,エラの長さ2mm)

図11 孵化して間のない4種類の幼生の鼻とエラ

図12 シコクハコネサンショウウオのエラ。糸状が短く中心柱の先端に熊手状に広がる。

図13 静水に生息しているカスミサンショウウオの幼生中心柱から沢山の繊毛様枝が出ている。

幼生では,左右のエラの中間に赤い色が動く心臓があり,エラの繊毛には血液が流れピンク色をしている。また,口は大きい(図14)

幼生にも,耳に関する形状は外側からは何も見えないが,体側に側線器という触覚器があり,水流の圧力や流の方効,速さを感じている事がわかっている。

図14 左右のエラの間に,赤い血液の心臓が規則的に動いている。

おわりに

両生類であるサンショウウオには「鼻」があるはず。その鼻を,幼生と成体の両方で,確認できた時は嬉しかった。今回の観察で,サンショウウオの頭には生きていく上で大事な口,鼻,眼,エラがある事が確認でき,脳や内耳がある事も少しは理解出来た。

徳島県に生息しているサンショウウオの成体は,シコクハコネサンショウウオだけは肺がなく皮膚呼吸のみであるが,他の3種類は肺呼吸と皮膚呼吸の両方で呼吸をしており,4種類全ては皮膚呼吸をしているので,皮膚が乾燥すると死んでしまう事もわかった。

深山に生息する3種類のサンショウウオは,原生林を流れる渓谷とその周辺に生息しているので,汚れの無い美しい環境ではあるが,厳しい自然変化や暴風雨に襲われる事も多く,深山の自然環境に適応しながら生きていくのは大変だろう。サンショウウオが持つ感覚器官や身体能力では安全に身を護る事が難しい気もするが,生き続けられているのは,サンショウウオには素晴らしい視覚器官の眼を持っているからではないだろうか。周囲を見渡せる,突出した大きい黒い眼は,サンショウウオのシンボルでもあり,生きる上での一番の役割を担っているのに違いない。

間もなく春である。「山の達人」に支えて頂き原生林を探る事を楽しみに待っている。

(30年3月記)